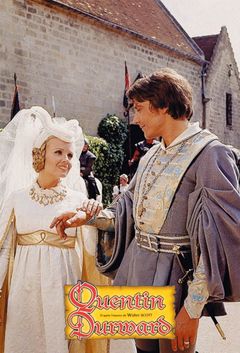

Quentin Durward, série de Gilles Grangier, 1971.

Quentin Durward représente bien le temps des belles séries historiques qui faisaient rêver les téléspectateurs français.

Les années 60-70 constituent de ce point de vue là un âge d'or de la télévision française, celui où les productions parcouraient le pays pour tourner dans de vieilles villes ou villages - Sarlat, Pérouges, Senlis...- ou investissaient nos nombreux châteaux pour faire revivre le passé, puisant ce-faisant dans les grands classiques de la littérature, généralement française ( Alexandre Dumas notamment mais aussi Paul Féval, Gaston Leroux ou encore Pierre Ponson du Terrail ), parfois d'Outre-Manche ( comme ici Walter Scott).

Quentin Durward est une réalisation de Gilles Grangier, réalisateur bien connu de cinéma, qui a conçu durant quatre décennies, des années 40 aux années 70, de nombreux films. Sa "belle époque" se situe durant les années 50-60 lorsqu'il dirige toute une série de films avec Jean Gabin ( Le rouge est mis, Le cave se rebiffe ou encore Maigret voit rouge, pour ne citer que ces titres).

Son incursion dans le monde de la télévision sera plus tardif et on lui doit des réalisations qui marqueront les esprits, notamment quelques beaux feuilletons historiques comme Les Mohicans de Paris (d'après Alexandre Dumas) ou Deux ans de vacances (d'après Jules Verne).

Quentin Durward, réalisé en 1971, est un feuilleton assez court, sept épisodes à peine, ce qui, au regard des longues productions actuelles est très bref mais, comme beaucoup de séries de cette époque et vu leur nombre fort restreint, elle reste très présente dans l'esprit des téléspectateurs des années 70 et semble avoir duré plus longtemps.

Le lieu de tournage le plus emblématique de la série est la ville de Carcassonne, qui représente la ville de Liège, où le tournage bouleversera et enchantera pendant de nombreuses semaines les habitants, appelés à jouer les figurants et ravis de voir mise en valeur leur belle cité historique.

Le lieu de tournage le plus emblématique de la série est la ville de Carcassonne, qui représente la ville de Liège, où le tournage bouleversera et enchantera pendant de nombreuses semaines les habitants, appelés à jouer les figurants et ravis de voir mise en valeur leur belle cité historique.

L'équipe de tournage se déplacera dans divers lieux, au fil des aventures des héros, permettant d'apprécier, comme plongés dans le passé, les châteaux d'Ussé, de Montpoupon ou d'Azay-le-Rideau et les villes de Senlis ou Fontaine-Chaalis ou encore L'Abbaye Notre-Dame de Morienval.

L'histoire de Quentin Durward se mêle à des faits historiques ayant trait à la lutte entre le Royaume de France et la Bourgogne, tenus respectivement par le Roi Louis XI et par le Duc Charles le Téméraire, en 1468.

La France n'est à cette époque qu'un petit royaume et Louis XI a fort à faire avec divers ennemis pour maintenir ses possessions ou en acquérir de nouvelles. Homme politique habile et fourbe, d'après les historiens, il mène de rudes batailles et négociations contre son cousin, le Duc de Bourgogne, tout en nouant diverses alliances.

La France n'est à cette époque qu'un petit royaume et Louis XI a fort à faire avec divers ennemis pour maintenir ses possessions ou en acquérir de nouvelles. Homme politique habile et fourbe, d'après les historiens, il mène de rudes batailles et négociations contre son cousin, le Duc de Bourgogne, tout en nouant diverses alliances.Le feuilleton commence en Ecosse où nous rencontrons un jeune noble, Quentin Durward, réfugié dans un couvent pour échapper aux ennemis de sa famille. Se refusant au noviciat, il s'échappe alors et se rend en France afin de retrouver son Oncle, sergent de la Garde Ecossaise de Louis XI.

A son arrivée, Quentin rencontre un riche marchand accompagné de son valet, qui le prend en amitié et lui offre une médaille et un cheval. Arrivé dans une auberge, Quentin aperçoit une belle jeune fille qui semble captive dans sa chambre et en tombe amoureux.

Ces deux rencontres vont décider du destin du jeune écossais.

Accompagné d'un jeune homme rencontré en route, Bertrand, qui deviendra son compagnon et serviteur, Quentin arrive à la cour du Roi.

Il va malgré lui se trouver entraîné dans les enjeux politiques tournant autour de la mystérieuse inconnue. Au milieu des manoeuvres et trahisons de toutes sortes, sa droiture et son coeur pur en feront d'abord un pion mais lui assureront amitié, reconnaissance et amour.

On retrouve le ton des séries de cette époque, qui fait leur charme un peu désuet, une certaine naïveté dans les dialogues, un côté un peu artisanal dans certaines scènes, notamment les scènes d'action. On s'en aperçoit notamment lors des deux batailles dans la ville de Carcassonne, enfin de Liège, où l'on voit bien que les personnages jouent à se battre et y prennent un réel plaisir.

Le jeu des jeunes acteurs n'est pas toujours juste mais comment ne pas être emportés par le charme juvénile du jeune Amadeus August qui venait à peine de débuter sa carrière, à vingt-huit ans. Yeux bleus, sourire éclatant et enthousiasme constant, il change son accent allemand en accent écossais de façon assez convaincante, chevauche vaillamment à travers la campagne, se bat et accomplit divers actes de bravoure.

Bertrand, valet et compagnon de Quentin est interprété par Philippe Avron. Educateur et écrivain de littérature enfantine, il aura une carrière très riche d'humoriste, d'acteur et mènera une très longue carrière théâtrale.

Bertrand, valet et compagnon de Quentin est interprété par Philippe Avron. Educateur et écrivain de littérature enfantine, il aura une carrière très riche d'humoriste, d'acteur et mènera une très longue carrière théâtrale.

Côté féminin, Marie-France Boyer charme par sa douceur et son visage expressif.

Des acteurs chevronnés dominent la distribution comme Michel Vitold - qui surjoue dans le rôle du roi -, André Valmy qui incarne un Olivier le Daim à la forte présence, Noël Roquevert en truculent Oncle de Quentin, William Sabatier en Charles le Téméraire ou encore l'excellent André Oumansky qui incarne le gitan Heyradin.

Riche en rebondissements, malgré deux derniers épisodes plus bavards, le feuilleton se suit avec énormément de plaisir.

On se rappelle de ce beau moment où Quentin escalade la tour du mur d'enceinte de Carcassonne à l'aide de carreaux d'arbalète tirés par son compagnon Bertrand. L'exploit sera accompli par la doublure d'Amadeus.

La rencontre avec Le Sanglier des Ardennes et la lutte finale constituent d'autres instants mémorables ainsi que la scène de l'Arbre aux pendus, où Quentin, par sa grandeur d'âme s'attire la reconnaissance éternelle des gitans et notamment de l'espion Heyradin.

Et pour finir, comment oublier le magnifique générique chanté par Jacqueline Boyer ?

" Dans la prison dorée de mon coeur

habitée par ton ombre

Tu brûles en moi comme une lueur

qui me délivrera.

habitée par ton ombre

Tu brûles en moi comme une lueur

qui me délivrera.

Rien ne pourra plus nous séparer

jusqu'à la fin du monde

Rien ni personne n'y pourra jamais rien, rien.

jusqu'à la fin du monde

Rien ni personne n'y pourra jamais rien, rien.

Au bout du voyage, au bout du chemin

Malgré les orages.

Malgré les orages.

Toutes les armées du monde

N'arrêteront pas Quentin Durward.

Ces tambours au loin qui grondent

C'est mon amour c'est Quentin Durward.

N'arrêteront pas Quentin Durward.

Ces tambours au loin qui grondent

C'est mon amour c'est Quentin Durward.

Tous les soleils, tous les océans

Sur toutes les frontières

Rien ne pourra arrêter le vent

Qui te porte vers moi.

Sur toutes les frontières

Rien ne pourra arrêter le vent

Qui te porte vers moi.

Rien ne pourra plus nous séparer

jusqu'à la fin du monde.

Rien ni personne n'y pourra jamais rien, rien.

jusqu'à la fin du monde.

Rien ni personne n'y pourra jamais rien, rien.

Au bout du voyage, au bout du chemin

Malgré les orages.

Malgré les orages.

Toutes les armées du monde

N'arrêteront pas Quentin Durward.

Ces tambours au loin qui grondent

C'est mon amour c'est Quentin Durward."

N'arrêteront pas Quentin Durward.

Ces tambours au loin qui grondent

C'est mon amour c'est Quentin Durward."