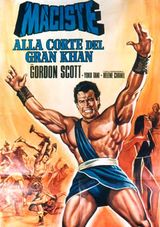

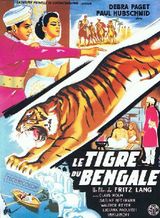

Le tigre du Bengale - Film de Fritz Lang, 1959.

Le City Palace d’Udapur dresse ses façades claires ornées de

multiples tourettes et de colonnettes délicatement ajourées, au bord du Lac Pichura, dans l'Etat du Rajasthan, en Inde. Entièrement

construit en granit et en marbre, c’est un gigantesque ensemble de onze palais

qui constituent un véritable labyrinthe de balcons, cours et coupoles finement

décorées. Des passerelles permettent de passer d’un palais à l’autre.

On y

trouve des jardins suspendus, des fontaines et des terrasses. Sa construction,

commencée en 1559 par le Maharadjah Udai Singh II, s’étend sur plus de 300 ans.

Il sera pourtant, étrangement, assez peu utilisé sauf pour

quelques productions du cinéma indien, fugitivement pour le film Chaleur et

poussière, pour plusieurs belles scènes d’Octopussy de John Glen et surtout

pour le diptyque Le tigre du Bengale-Le tombeau hindou.

Il sera pourtant, étrangement, assez peu utilisé sauf pour

quelques productions du cinéma indien, fugitivement pour le film Chaleur et

poussière, pour plusieurs belles scènes d’Octopussy de John Glen et surtout

pour le diptyque Le tigre du Bengale-Le tombeau hindou.

Pourtant, les deux premières adaptations de son roman ne seront

pas réalisées par Fritz Lang. En 1921, Joe May sort un premier diptyque du

Tigre du Bengale, film qui ne rencontrera aucun succès et sombrera dans

l’oubli.

En 1938, Richard Eichberg sort une nouvelle version ;

malgré quelques belles scènes tournées en Inde, l’ensemble se révèle peu

exotique car se déroulant en grande partie dans des salons européens. Le film n’est

guère passionnant, surtout en comparaison avec son éblouissant remake.

De retour en Allemagne après sa période

hollywoodienne et sans Théa dont il a divorcé avant la guerre en raison,

notamment, des penchants nazis de celle-ci, Fritz réalise alors son projet

d’adapter à son tour Le tigre du Bengale et Le tombeau hindou.

Conçu comme un fabuleux livre d’images et une

histoire d’aventures avec un grand A, l’histoire se déroule dans une Inde

fantasmée. Pas question ici de se promener dans les salons européens et de

montrer le Maharadjah se déplacer en voiture.

Ici, le Maharadjah ne se déplace qu’à dos

d’éléphant, il chasse le tigre et en garde d’ailleurs dans son Palais. Le

tournage sera ainsi réalisé au City Palace d’Udapur, soigneusement filmé pour

nous en proposer une vision quasi documentaire, ainsi qu’aux alentours, au

milieu de la population, filmée notamment dans ses dévotions autour du Temple.

L’histoire nous amène à la suite d’un

architecte Henri Mercier appelé à Eschnapur – nom inventé- par le Maharadjah

Chandra, afin de moderniser sa capitale et de construire un hôpital.

Ayant

appris l’acte héroïque d’Henri, Chandra se prend d’amitié pour lui mais il

découvre bien vite qu’un amour est né entre Seetha et Henri. Pendant ce temps,

le frère du Maharadjah complote avec ses pires ennemis.

Fritz

Lang déroule alors son film à travers toute une série de péripéties, les scènes

se succèdent, sans trop de liens parfois. On part à travers la jungle, on erre

avec Henri dans la succession de terrasses et de palais à la recherche de sa

bien-aimée, on se retrouve dans des souterrains habités par des lépreux – qui

font un peu penser à des personnages de La guerre du feu -pour arriver dans un

temple souterrain où se tient la scène la plus fameuse du film.

Debra Paget, qui incarne Seetha nous y offre une

danse exotique lascive de toute beauté, mélange de danses arabes, hindoues et

indonésiennes, devant l’air faussement

zen – quel tas d’hypocrites – des prêtres et les yeux exorbités du Maharadjah.

Debra Paget, qui incarne Seetha nous y offre une

danse exotique lascive de toute beauté, mélange de danses arabes, hindoues et

indonésiennes, devant l’air faussement

zen – quel tas d’hypocrites – des prêtres et les yeux exorbités du Maharadjah.

On

s’enfuit ensuite à travers la jungle pour finir enfin en plein désert sur un

« cliffhanger » qui a dû traumatiser les spectateurs de l’époque…

heureusement que nous savons qu’il y a une suite !

Boudé à

sa sortie par les critiques, surpris par le changement de style de Fritz et

préférant ses films plus « intellectuels », Le tigre du Bengale a

bien sûr trouvé son public, un public certainement plus populaire, amoureux

d’un cinéma d’aventures au charme un peu kitsch mais invitant au rêve.

Alors,

pourquoi bouder son plaisir ?

.jpg)