Audie Murphy a promené sa figure poupine et son air d’éternel adolescent dans toute une série de westerns de 1948 à 1969, jouant souvent des personnages paisibles voire fragiles, poussés à prendre les armes et devenant des héros par leurs actions.

Sauf dans de rares cas comme dans Le vent de la plaine – où il se rachète tout de même au final – et lorsqu’il joue des bandits comme Billy le Kid, il représente des personnages positifs, aux actions peu ordinaires, à l’image de ce qu’il sera dans la vie.

Après l’attaque de Pearl Harbour, Audie rêvait en effet de s’engager dans l’armée. Trop jeune, maigre et fragile, il sera d’abord recalé par les Marines dans lesquels il souhaitait s’engager à 17 ans à peine. Après avoir pris du poids et menti sur son âge, il intégrera finalement l’armée et s’illustrera par toute une série de faits héroïques notamment dans la Campagne d’Italie, lors du débarquement de Provence et dans la Campagne de libération de la France.

Ses exploits sont en effet dignes d’un film – il en tournera d’ailleurs un sur sa propre vie, L’enfer des hommes -.

Ainsi, il a tout juste 19 ans lorsque, près de Ramatuelle – en Provence-, il prend seul d’assaut une maison envahie par l’ennemi et réussit à faire onze prisonniers.

Ainsi, il a tout juste 19 ans lorsque, près de Ramatuelle – en Provence-, il prend seul d’assaut une maison envahie par l’ennemi et réussit à faire onze prisonniers.

Dans la Bataille de Colmar, il bloque seul, une heure durant, l'assaut de toute une compagnie allemande puis mène, blessé, une contre-attaque….

Pour ses divers exploits, il reçoit une avalanche de médailles. L’acteur est en effet le soldat le plus décoré de la Seconde guerre mondiale puisqu’il recevra presque toutes les décorations militaires existantes dans l'Armée de terre des États-Unis en plus de distinctions françaises, anglaises et belges, la plupart reçues alors qu’il n’a pas encore vingt ans.

Le retour à la vie civile sera difficile pour Audie, souffrant de stress-post-traumatique qui le rendra dépendant aux anti-dépresseurs. Ceci ne l’empêchera pas de tourner une cinquantaine de films, des westerns pour la plupart, où il est dans son élément à chevaucher, arme à la ceinture, à travers les paysages de l’ouest américain.

La carrière d’Audie prend fin brusquement alors qu’il disparaît dans un accident d’avion, en 1971, à 45 ans à peine.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

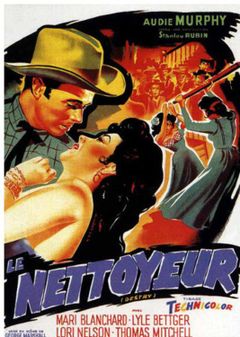

Le nettoyeur – plus simplement appelé Destry à l’origine, pour le nom de son héros- laisse penser, dans son titre français à un western, présentant un personnage à la Clint Eastwood, homme impressionnant et taciturne venant trucider tous les méchants de la ville, jusqu’à ce que celle-ci retrouve sa tranquillité d’antan.

Le personnage étant joué ici par Audie Murphy, on se doute qu’il n’en sera rien.

De fait, Destry est un petit jeune homme au visage poupin et au sourire candide, que l’on imagine donc très peu comme un as de la gâchette. Ayant voulu aider une jolie jeune fille rencontrée dans la diligence, il débarque donc dans la ville, une ombrelle dans une main et une cage à oiseaux dans l’autre, déclenchant l’hilarité générale.

Arborant un sourire candide, il déclare tout de go qu’il n’aime pas les armes à feux et, invité à boire au saloon, commande un verre de lait – on s’en doutait presque-.

Tom Destry a été appelé dans la ville par le nouveau shérif Barnaby, alcoolique repenti et ancien ami de son Père, pour l’aider dans sa nouvelle tâche.

Nommé shérif par dérision, Barnaby subit les moqueries de la ville malgré sa volonté de faire régner l’ordre et notamment d’élucider le meurtre du précédent shérif assassiné par Decker, l’homme influent qui tient tout le monde à sa botte, assisté de son groupe de cow-boys.

Thomas Mitchell - inoubliable Papa O’Hara dans Autant en emporte le vent – interprète avec talent le shérif, formant avec le jeune Tom un duo sympathique, dont l’arrivée provoque les railleries.

Mais bien entendu, il faut se méfier de l’eau qui dort et Destry se révèle tireur d’élite. Décidé à résoudre pacifiquement les conflits et à enquêter discrètement, il utilise des moyens simples, seau d’eau sur la tête, dialogue et rappel de la loi ou encore tape sur la main pour désarmer un excité. Le spectateur, comme le héros de l’histoire- aura beau être contre le port d’arme, difficile de résister à la jubilation ressentie en voyant Audie, sous prétexte de regarder et de confisquer les armes des malfrats , faire une éblouissante démonstration de tir sur les bouteilles et le décor du saloon, clouant définitivement le bec à tous les moqueurs .

La chanteuse du saloon, Brandy, maîtresse de Decker, est interprétée par Mari Blanchard qui nous régale de plusieurs chansons et numéros très enlevés suscitant l’enthousiasme général des cow-boys avinés et excités. D’abord très moqueuse envers Destry et méfiante face à ses questions, elle va tomber amoureuse de lui lorsque celui-ci lui font honte de son visage outrageusement fardé.

La chanteuse du saloon, Brandy, maîtresse de Decker, est interprétée par Mari Blanchard qui nous régale de plusieurs chansons et numéros très enlevés suscitant l’enthousiasme général des cow-boys avinés et excités. D’abord très moqueuse envers Destry et méfiante face à ses questions, elle va tomber amoureuse de lui lorsque celui-ci lui font honte de son visage outrageusement fardé.

Le film est le remake du film Femme ou démon (Destry rides again), réalisé également par George Marshall, où Marlène Dietrich, en chanteuse de saloon, affolait tous les cow-boys de la ville avec sa voix grave et ses tenues affriolantes, puis rencontrait le paisible – en apparence – James Stewart, venu seconder le shérif local. Le film, de qualité inférieure à celui-ci était principalement sauvé par l’interprétation toujours impeccable de James Stewart, mais ses personnages trop caricaturaux et certains effets humoristiques assez lourds ont énormément vieilli.

Tiré d’un roman de Frederick Schiller Faust, célèbre auteur américain de romans de style westerns –entre autres -, Destry avait déjà connu une première version en 1932 avec Tom Mix ; une version assez éloignée de l’histoire d’origine sera également réalisée en 1950 par Louis King – le film s’appelle Frenchie – et une série où, d’après le synopsis, seul le nom du héros a été gardé, sera produite en 1964.

Destry a été réalisé sans gros moyens, la figuration n’est pas énorme et le nombre de lieux où se passe l’action est limité. On pourrait le qualifier de série B mais il mérite certainement un B+ par la qualité de son interprétation, la qualité de l’histoire et la sympathie dégagée par son héros –et par son acteur principal-.

Un film qui suscite l’intérêt et se regarde sans ennui de bout en bout.