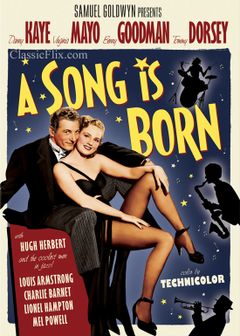

Si bémol et fa dièse - Film d'Howard Hawks, 1948

Après être resté enfermé près de neuf ans avec ses sept collègues, à écrire une encyclopédie musicale, un jeune professeur, Hobart Frisbee, décide de parcourir les cabarets et lieux à la mode pour étudier l’évolution de la musique et découvrir toutes les nouvelles formes de musique inconnues pour lui: le jazz, le boogie woogie, le bebop…

Sa tournée va lui permettre de rencontrer les grands musiciens du moment et de les inviter à venir participer à l’enregistrement de morceaux musicaux destinés à son encyclopédie. Dans un élégant cabaret, il fait la connaissance d’une belle chanteuse, Honey, maîtresse d’un truand.

Recherchée par la Police pour être interrogée sur les activités de celui-ci, elle accepte d’aider les professeurs dans leur travail et fait une arrivée époustouflante en pleine nuit, dans la demeure des huit célibataires.

Réaliser seulement sept ans après l’impeccable comédie Boule de feu, un remake, peut sembler étrange, surtout lorsque celui-ci, aux mains du même réalisateur, se trouve être sur certains aspects un copier-coller de sa précédente version. Certains plans se trouvent identiques – apparition de l’héroïne en scène, les professeurs cachés dans l’escalier en chemises et bonnets de nuit, la scène de la demande en mariage…

Je vous renvoie à ma critique sur Boule de feu :

Pourtant, Howard Hawks réalise le tour de force de proposer un film différent, basant l’histoire, non plus sur une encyclopédie universelle et la découverte de l’argot, mais sur une encyclopédie musicale et la découverte du jazz et autres musiques des années 40-50.

Réalisé dans un beau technicolor, le film fait ressortit à merveille la chevelure rousse de Virginia Mayo, notamment dans la scène où elle fait briller ses cheveux au soleil pour séduire le timide professeur.

Dans le rôle de l’amoureux, Danny Kaye est excellent. Sa candeur, sa délicatesse et sa timidité entraînent aussitôt la sympathie du public et ne tardent pas à attirer la belle Honey, plus habituée aux manières brutales de son amant gangster.

Cette première partie permet de rencontrer et d’écouter les grands noms du jazz, dont Louis Amstrong, Lionel Hampton, Tony Dorset ou encore le Golden Gate Quartet.

Le clarinettiste Benny Goodman hérite d’un rôle plus conséquent en devenant l’un des sept professeurs, collègues de Frisbee.

Cette partie musicale ravira les amateurs de jazz mais pourra peut-être paraître un peu longue aux non connaisseurs. Dès l’apparition de Virginia Mayo dans le rôle de la jeune chanteuse qui va semer la perturbation dans la vie si calme de la grande maison qu’habitent les célibataires, le rythme s’accélère. Pour notre plus grand bonheur, scènes de comédie, scènes sentimentales puis d’action avec l’arrivée des gangsters, s’enchaînent sans temps mort.

Dans le rôle de Frisbee, Danny Kaye montre encore une fois l’étendue de son talent même si on regrette ici de ne pas le voir danser et de très peu l’entendre chanter. La scène d’introduction où il fait une démonstration d’une scène de séduction dans une tribu traditionnelle devant sa mécène, vieille fille guindée, secrètement amoureuse de lui, est savoureuse.

C’est donc sur le registre de la comédie, tour à tour drôle et émouvant qu’on le découvre ici.

Spécialiste des rôles de jeune homme candide, capable de déclencher des cataclysmes sans le vouloir, Danny Kaye joue généralement sur un registre plus fin que son successeur, Jerry Lewis et sur un humour moins systématique.

Capable cependant de faire littéralement mourir de rire dans des moments de pur délire où le personnage est entraîné, dans la scène de l’adoubement en chevalier dans Le bouffon du roi, dans la délirante représentation où il chante sa déposition sur des airs de Verdi dans Le joyeux phénomène ou encore dans l’hallucinant ballet russe de Grain de folie.

Pas de grande scène de délire dans Si bémol et fa dièse, mais des moments amusants, distrayants plus quelques jolis moments romantiques, le tout interprété par un ensemble d’acteurs et de musiciens qui semblent prendre beaucoup de plaisir à tourner une histoire bien enlevée. Un film injustement oublié à redécouvrir.